(三)重視節約能源,提出節能減排約束性指標(“十五”—“十一五”)

21世紀伊始,我國進入全面建設小康社會,加快推進社會主義現代化的新發展階段,也進入經濟結構戰略性調整的重要時期。“十五”至“十一五”期間,節約資源被定位為基本國策,我國提出單位GDP能耗降低和主要污染物排放減少的約束性指標,各領域做出安排部署,節能減排取得顯著成效。

1.優化能源結構,提高利用效率

“十五”時期,我國提出要發揮資源優勢,優化能源結構,提高利用效率,加強環境保護。進一步調整電源結構,充分利用現有發電能力,積極發展水電、坑口大機組火電,壓縮小火電,適度發展核電,鼓勵熱電聯產和綜合利用發電。我國《“十五”能源發展重點專項規劃》也提出,把優化能源結構作為能源工作的重中之重,努力提高能源效率、保護生態環境,加快西部開發。《新能源和可再生能源產業發展“十五”規劃》于2001年發布,提出培育和規范市場,逐步實現企業規模化、產品標準化、技術國產化、市場規范化,推動新能源和可再生能源產業上一個新臺階。優化能源結構、提高能源利用效率成為同一時期能源規劃的重點內容。

2.降低單位GDP能耗和主要污染物排放

“十五”時期,國民經濟持續較快發展,主要發展目標提前實現。“十五”計劃首次提出主要污染物排放總量減少的目標,黨的十六大提出走新型工業化道路。“十五”期末(2005年),我國能源生產能力大幅度提高,達到了22.9億噸標準煤,是改革開放初期的3.6倍,形成了煤炭為主,石油、天然氣、電力和其他新能源互為補充的能源生產結構,基本滿足國內日益增長的能源需求。污染物排放總量也得到一定控制。?

但在年均9.5%經濟增速和高耗能重化工業加速發展過程中,能源消費快速增長引起了能源供需失衡和生態環境問題,能源效率、節約能源工作力度加大。2005年5月,我國設立了國家能源領導小組,對能源戰略規劃和重大政策等前瞻性、戰略性工作進行指導,啟動了《能源法》制定和《石油天然氣法》的立法準備工作,頒布了《可再生能源法》(2005年)。

以減少全球溫室氣體排放為核心目的的《京都議定書》2005年2月正式生效,我國開始通過轉變經濟增長方式、提高能源效率等措施,降低能源使用,減少溫室氣體排放。

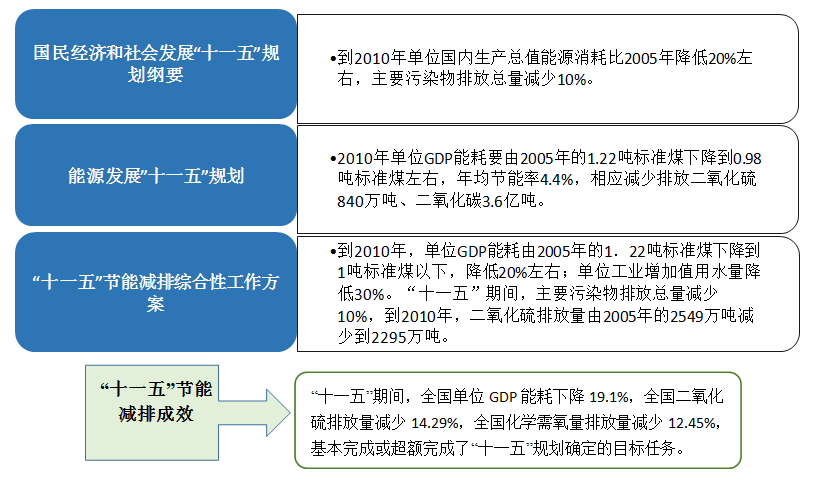

圖3 “十一五”期間我國節能減排目標及成效

節約資源被定位為基本國策,節約排位在結構優化之前。“十一五”規劃提出,必須加快轉變經濟增長方式。要把節約資源作為基本國策,發展循環經濟,保護生態環境,加快建設資源節約型、環境友好型社會,促進經濟發展與人口、資源、環境相協調。能源戰略確定為“堅持節約優先、立足國內、煤為基礎、多元發展,優化生產和消費結構,構筑穩定、經濟、清潔、安全的能源供應體系”,并提出實行單位能耗目標責任和考核制度。“十一五”期間,我國先后制定和修訂了《中國應對氣候變化國家方案》(2007年6月)、《節約能源法》(2007年修訂)和《循環經濟促進法》(2008年)等政策法規。

3.加大可再生能源發展的支持力度

2007年4月,我國《能源發展“十一五”規劃》提出,在保護環境和做好移民工作的前提下積極開發水電,優化發展火電,推進核電建設,大力發展可再生能源。2007年9月我國頒布了《可再生能源中長期規劃》,提出加快推進風力發電、生物質發電、太陽能發電的產業化發展,逐步提高優質清潔可再生能源在能源結構中的比例,力爭到2010年使可再生能源消費量達到能源消費總量的10%,到2020年達到15%。國家在財政扶持及示范工程建設上提出系列措施,促進我國可再生能源市場與產業的發展。

在此期間,能源工業體制改革方向確立。“十五”計劃提出,要深化電力體制改革,逐步實行廠網分開、競價上網,健全合理的電價形成機制。推進大型煤礦改造,建設高產高效礦井,開發煤層氣資源。“十一五”規劃提出,深化電力體制改革,鞏固廠網分開,加快主輔分開,穩步推進輸配分開和區域電力市場建設。

(四)全面深化改革,加快構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系(黨的十八大以來)

黨的十八大以來,特別是習近平總書記在中央財經領導小組第六次會議上明確提出“四個革命、一個合作”能源安全新戰略以來,我國能源轉型發展成效卓著,能源電力改革發展成績斐然。能源發展方式由粗放增長向集約增長轉變,能源結構由煤炭為主向多元化轉變,能源發展動力由傳統能源增長向新能源增長轉變,節能降耗取得了顯著成效,清潔低碳、安全高效的現代能源體系加快構建。

1.實施能源消費強度和消費總量雙控制

“十二五”起始,我國能源發展呈現新的階段性特征,長期矛盾和短期問題相互交織,資源和環境約束進一步加劇,節能減排形勢嚴峻,能源資源對外依存度快速攀升,能源控總量、調結構、保安全面臨全新挑戰。“十二五”規劃提出,推動能源生產和利用方式變革,堅持節約優先、立足國內、多元發展、保護環境,加強國際互利合作,調整優化能源結構,構建安全、穩定、經濟、清潔的現代能源產業體系。同時提出實施能源消費強度和消費總量雙控制目標。

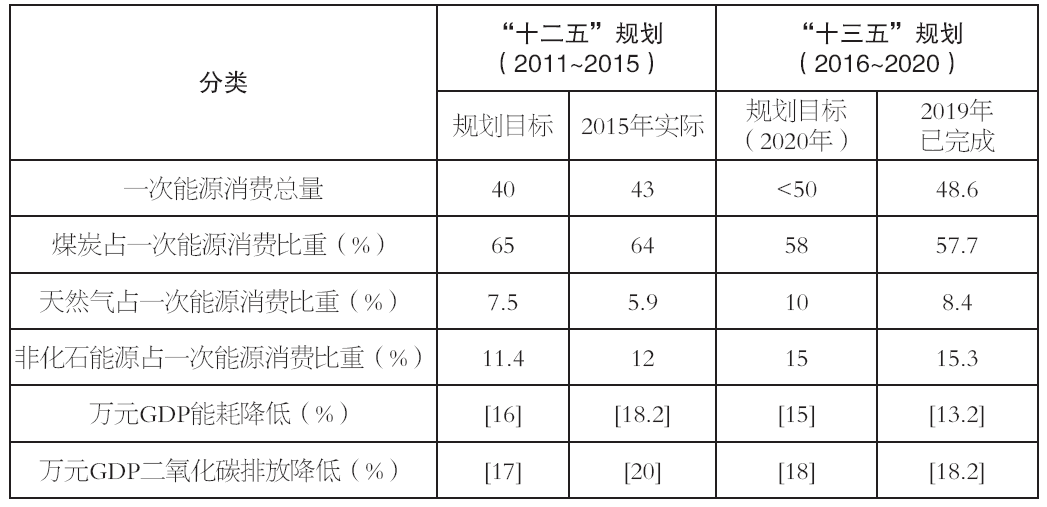

黨的十八大把生態文明建設納入“五位一體”總體布局之中,進一步強調了生態文明建設的地位和作用。十八屆五中全會確定了創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念。能源領域踐行五大發展理念向綠色低碳轉型,傳統化石能源比重不斷降低,非化石能源得到長足發展。“十二五”期間,我國水電、核電、風電、太陽能發電裝機規模分別增長1.4倍、2.6倍、4倍和168倍,帶動非化石能源消費比重提高了2.6個百分點。全國6000千瓦及以上火電機組每千瓦時供電標準煤耗累計下降17克,火電機組二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量累計分別下降33%、35%和39%以上,節能環保成效顯著。

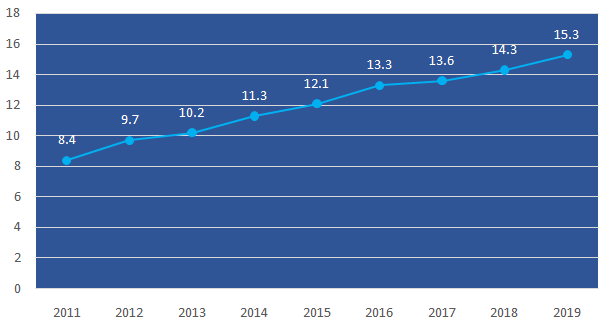

圖4 “十二五”“十三五”期間非化石能源消費占比(單位:%)

我國經濟發展步入新常態,能源消費增長換檔減速,供需相對寬松,能源發展進入新階段。在供求關系緩和同時,傳統能源產能結構性過剩,可再生能源發展瓶頸問題較為突出。

2.推進能源革命,建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系

“十三五”時期我國提出,堅持節約資源的基本國策,把發展清潔低碳能源作為調整能源結構的主攻方向,積極化解過剩產能,合理把握新能源發展節奏, 著力消化存量, 優化發展增量。“十三五”規劃提出,深入推進能源革命,著力推動能源生產利用方式變革,優化能源供給結構,提高能源利用效率,建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系,維護國家能源安全。這為我國能源轉型發展指明了方向,明確了目標。

2016年底,我國能源系統綜合性中長期發展規劃《能源生產和消費革命戰略(2016~2030)》出爐。由總體規劃和專項規劃組成的“1+14”系列能源發展“十三五”規劃也陸續面世,多層次能源規劃體系較為完整呈現。《能源發展“十三五”規劃》提出結構調整目標,“十三五”時期非化石能源消費比重提高到15%以上,天然氣消費比重力爭達到10%,煤炭消費比重降低到58%以下。清潔低碳能源成為“十三五”期間能源供應增量的主體。我國新能源和可再生能源得到加速發展,能源消費結構不斷優化,能源綠色低碳轉型深入推進,清潔能源消費比重持續提高。

黨的十八大以來,能源體制改革得到前所未有的重視,先后發布《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》的頂層設計文件,改革工作持續深入推進。

表3 “十二五”“十三五”主要目標完成情況

注:2015年[ ]內為五年累計值,2019年[ ]為四年累計值。

三、我國能源發展戰略規劃展望

“十四五”時期是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。我國發展仍處于重要戰略機遇期,機遇和挑戰都有新的發展變化。能源戰略規劃要加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰略性布局、整體性推進,要在創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念和新的發展格局下,實現發展規模、速度、質量、結構、效益、安全相統一。

(一)重視戰略性布局,充分發揮中長期戰略規劃的引領作用

中長期能源發展戰略主要基于未來的經濟運行需要,確立較長階段的能源發展目標,為能源的可持續發展指明方向。我國能源中長期規劃中,《能源中長期發展規劃綱要(2004~2020)》草案、《能源發展戰略行動計劃(2014~2020年)》《核電中長期發展規劃(2005~2020年) 》和《可再生能源中長期發展規劃》(2007年)均是面向2020年的中長期規劃。《能源生產和消費革命戰略(2016~2030)》《能源技術革命創新行動計劃(2016~2030年)》為面向2030的能源戰略。面向2050年的更長期規劃則為空缺。而在發達國家,規劃有面向2050年的能源遠景目標。

為提高傳統能源的清潔利用,推動新能源的健康發展,滿足經濟需要同時達到“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”目標,長期能源戰略規劃不可或缺。我國能源品類各領域發展迅速,基于能源安全和結構優化發展考慮,戰略規劃非常重要。階段性框架內的戰略目標,有利于細分行業的協同推進。階段性核心戰略應該保持穩定性和可持續。能源中長期戰略規劃要確定總體發展方向,引導能源產業鏈積極參與結構變革,推動產業高端化、智能化、綠色化發展,打造戰略性新興產業增長引擎,培育新技術、新產品、新業態、新模式。

(二)堅持系統觀念,做好能源戰略目標的全局性謀劃

能源戰略規劃事關經濟秩序和社會穩定,其制定涉及范圍廣,與其他行業關聯性大,牽一發而動全身。從資源開發到運輸、利用,能源行業各個環節與社會經濟發展、環境保護、交通運輸、居民生活息息相關,其規劃的落地實施也受到較大外部性影響。

要健全工作協同機制,合理謀劃戰略目標。各部門側重不同的戰略目標,要從長遠性、全局性把握目標之間的優先平衡問題。之前的規劃中也存在行業間規劃目標差距大的問題,能源戰略規劃目標的制定和實現需要相關聯部門共同努力。

(三)加強前瞻性思考,提升能源規劃的科學性和預見性

能源戰略目標設定要科學合理。能源戰略規劃引領未來發展布局,要充分考慮經濟環境、技術進步、市場預期、成本趨勢、行業發展階段等影響因素,設定合理而有預見性的發展目標。

在中長期規劃中,要積極剖析行業變革影響因素,尤其新技術、新業態的影響,研究產業演變階段,預判行業發展趨勢,制定預見性、前瞻性甚至更有挑戰性的目標。對于研判的基礎數據,尚存在統計出口較分散、統計指標差異和數據不一致的問題,應不斷提高能源數據的連續性、準確度和完整度。

(四)堅持新發展理念,將目標導向和問題導向相結合

能源戰略的制定要把問題作為起點,把著力點放在解決最突出的矛盾和問題上。我國能源規劃要著眼于破解難題、攻克難關,解決能源發展深層次矛盾和問題,增強針對性、前瞻性與可操作性。

問題是實踐的起點、創新的起點。“十四五”時期及更長一段時間,我國以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創新為根本動力。能源領域,要繼續推進能源革命,加快推動綠色低碳發展,推動能源清潔低碳安全高效利用,降低碳排放強度,促使能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要污染物排放總量持續減少,生態環境持續改善。為此,能源行業,要堅持新發展理念,圍繞能源安全供應與環境保護、能源結構優化與清潔低碳轉型,將目標導向和問題導向相結合,制定科學合理的中長期戰略規劃,引導能源工業高質量發展。

(五)實施全過程管理,完善規劃實施監測評估機制

能源戰略規劃的前瞻性、預見性及與其他行業的重要關聯性,使得外部社會經濟環境的變化以及其他行業政策的波動,將影響到能源的供應形勢和有效利用。

因此,能源戰略規劃不僅需要事前評估,還需要在落地過程中及時監測和階段性評估。要不斷完善規劃實施的監測評估機制,建立規劃短期(滾動)、中期、終期以及內外結合的評估機制,及時發現執行過程存在的問題并適當糾偏。能源決策部署落到實處需要強有力的措施支撐,需要及時評估外在環境及行業變化帶來的影響。

參考文獻:

[1] 何勇健. 中國能源布局與戰略規劃[J]. 環球市場信息導報. 2014,(21): 35-41

[2] 華賁. 如何做好能源戰略規劃頂層設計[J]. 環球市場信息導報. 2014,(13): 73-77

[3] 馬麗. 我國能源發展戰略演變及其效果評述[J]. 能源研究與信息. 2012,(2): 63-68

[4] 史丹. 回顧與展望:能源供需關系及其影響[J]. 新視野. 2006,(05): 24-27

[5] 中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所課題組. 國家能源政策的制定依據—戰略與規劃[J]. 經濟研究參考. 2006,(36): 18-24

晉公網安備 14010702070515號

晉公網安備 14010702070515號